ストレッチの目的はなんでしょうか? ・柔軟性の向上 ・張り(固さ)や緊張を取る ・ケガ予防 ・リフレッシュ 今回は張りや硬さ、緊張を取る際にするストレッチだけでいいのかということを考えていきたいと思います。

ストレッチの有効性

張り、硬さを筋の過緊張というワードで統一します。

ストレッチをするとこの筋緊張が一時的に抑制されるので身体は軽くなったような気がします。例えば肩こりあるから胸のストレッチしたり、歩きすぎたからふくらはぎをストレッチしたり。

ここで二つの側面から身体の状態を見ていきます。1つめ、普段から過緊張を感じている(肩こりやん太ももや腰の張りなど)状態。2つめ、歩きすぎや座りすぎによる一時的に疲労が溜まっている(翌日には抜ける)状態。

どちらもストレッチは有効となりえるのですが、1つ目の慢性化した状態にストレッチをする場合、翌日や時間がたつと元に戻ることが多いです。マッサージでも同じような側面があります。

つまり目的が根本改善だとするなら、ストレッチだけでは不十分かもしれないということです。ではなぜか?そして何をしたらいいのか。

根本改善できる?

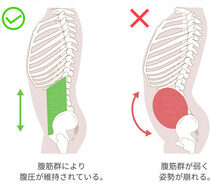

簡易化すると、筋肉の過緊張を抑制するのがストレッチ です。 では過緊張を起こす原因は何でしょうか。使いすぎというのは、結果としてその筋肉が頑張らなければいけない状況下(環境)にあったということです。

つまり、筋肉が過緊張しなくてもいい環境をつくることが大切。 いやそれっていったいなに…ってなりますよね。

土台か崩れたら周り(肩・もも・腰・首)が頑張ってしまいます。

今までは、頑張ってくれている筋肉(肩・もも・腰・首)にストレッチをしていましたが、サボり始めた体幹に頑張ってもらうことで周りの筋肉が休めますよね。

根本改善するなら土台にアプローチすればいい! え、じゃあなんで土台崩れるの?(これは後程)

抑制→活性へ

ということでストレッチで頑張っている筋肉を抑制したあとには、サボっていた筋肉を活性化させましょう。例えばこんな感じに。

この種目では、サボりがちなお腹・内もも・モモ裏を活性させています。と同時に前モモや腰・外モモの筋肉の抑制もしています。(ストレッチだけではない抑制の方法もあります。)

なんで筋トレもしないで息を吐くだけで活性されるの?って感じだと思いますが、呼気をしっかりおこなうことで腹横筋・内腹斜筋・骨盤底筋群が働いてくれるのです。

90-90 ヒップリフト

お腹・モモ裏・内もも

1 尾骨を少し浮かせる

2 モモ裏を感じる

3 呼吸を繰り返す。(息は吐き切る)

4 4呼吸×2セット

デッドバグのような体幹エクササイズもあります。

デッドバグ

お腹

1 仰向け

2 手足をリラックス

3 腰や肩に力を入れずに

4 息をはきながら手足を動かす・

このようにして過緊張の原因となる土台からアプローチすることが、張りを抑制する根本改善に近いです。ストレッチと並行して行えるのがいいですね。

では次は土台が乱れる原因です。

ストレスや環境との関係

現代人の生活は、仕事のストレスをはじめとしてデジタルデバイスやデスクワーク中心の生活。地域によっては騒音や人混み、それに睡眠不足や運動不足、栄養不足、人間関係などなど…。これら多種多様なストレスや環境の中で過ごすことで、身体は過緊張に。

恐怖や不安といった感情も原因の1つです。ストレスがある一定のボーダーラインを超えると張りや痛みとしてでてきてしまうことがあります。

この個人への介入はパーソナルトレーニングでも踏み込みづらい域になりますので少しずつご自身で原因をみつけ対処していくことが求められます。ではパーソナルトレーナーはどこに介入できるのか?

現代人のストレス過多な生活は本当に困ります。

改善する方法

5つの側面から考えてみたいと思います。

抑制→活性

ストレッチやフォームローラー、マッサージ含めあらゆる方法で抑制していきます。そして必ず活性をさせます。休んでいる筋肉に働いてもらうことで張っている筋肉を休ませます。

動作パターンの変化

例えばデスクワークで運動していない人は、肩甲骨や胸郭をどれくらい動かしているでしょうか?動きの範囲はどれくらいでしょうか?一方水泳選手はどうでしょうか?同じ手を上げる動作を比べたら水泳選手の方が効率よく柔軟性の確保もできることは想像がつくと思います。可動性や動かし方を身体に覚えさせることで特定部位の過剰使用を避けます。

ストレス耐性向上

バケツにストレスを注いでください。溢れたタイミングが痛みや張りその他身体の症状として現れます。そのバケツ(土台)を大きくしてあげることで症状が出ないようにしていきます。具体的にはベーシックな筋トレやランニングで十分です。できればランニングのような心拍数がある一定以上高い状態をキープするエクササイズがおススメ。

セルフケア

仕事や生活上仕方がないこともあります。セルフケアを実践することで、悪くなる前に回避できます。

栄養学

エネルギーや栄養が不足していると身体は過緊張になりやすいです。またジャンクフードや高脂肪食の取りすぎも身体の炎症を招いたり、果物や野菜の摂取不足は疲労が溜まりやすい。といった側面があります。 一日三食バランスよく食べるという基本の実践が大切です。

このようにただ張りや過緊張に対して緩めて終わりというよりは、様々な観点からその人にあったアプローチをすることで症状の緩和を促していきます。

まとめ

肩・腰・足などの張りは、ストレッチだけでは根本改善にならない場合が多い。一時的な疲労には効果◎やらなければいけないことは、過緊張の原因を探ること。そして以下の要素からアプローチしてみましょう!

活性・動作パターンの変化・ストレス耐性向上・セルフケア・栄養学